关于全过程工程咨询模式下资源集约的思考

弋 理,王岳峰,沈浩然,宋晓薇

(中国建筑西南设计研究院有限公司,四川 成都 610000)

摘 要:随着我国建筑业的不断发展和产业规模的不断扩大,国家和地方鼓励改善和完善我国工程建设模式,以兼容和接轨国际工程建设模式为导向,培训发展全过程工程咨询模式。本文通过对国内外常见的工程建设服务模式的资源配置进行分析和对比,着重从资源的组合方式、资源的集中投入、资源的质量提高和资源的要素增加等四个方面,对在全过程工程咨询模式下资源如何集约提出思考。

关键词:全过程工程咨询;资源集约;资源配置;资源投入度

0 引言

改革开放以来,我国建筑业发展迅猛,随着产业规模的不断扩大,带动了大量关联产业,对经济发展、城乡建设和民生改善起到了重要作用。但时至今日,建筑咨询服务业仍面临政府监管过细,咨询业务水平良莠不齐,建设模式与国外通行的工程建设模式不兼容和企业在国际市场上的竞争力不强等诸多问题。2017年以来,国家和地方密集出台了一系列文件,鼓励改善和完善我国工程建设模式,以兼容和接轨国际工程建设模式为导向,培训发展全过程工程咨询模式。

本文通过对国内外常见的工程建设服务模式的资源配置进行分析和对比,着重从资源的组合方式、资源的集中投入、资源的质量提高和资源要素的增加等四个方面,对在全过程工程咨询模式下资源如何集约提出思考。

1 国内外常见工程建设服务模式资源配置分析

1.1 国内工程咨询行业和建设服务模式发展简述

建国初期,我国的基础建设管理体制借鉴苏联模式,只有工程勘察设计的概念,基本上没有工程咨询业的概念,工程建设模式也是传统的三方(甲乙丙)模式和建设指挥部模式。

改革开放初期(上世纪80年代),国家以经济建设为中心,国务院进一步明确了“工程咨询”的概念,工作内容以“工程建设前期工作的经济技术咨询、可行性研究、项目评价”等为主,但仍将工程咨询视作工程设计的前延和组成部分;工程建设服务模式以鲁布革水电站为标志,首先采用国际招标并实行项目管理。

随着行业市场化改革的不断深入(上世纪90年代),中国勘察设计协会(1985年成立)、中国工程咨询协会、中国建设监理协会和中国建设工程造价管理协会等协会相继成立,使我国基本确立了以工程勘察设计、工程咨询、工程监理和工程造价四大基本板块为主体的中国工程咨询业格局,工程建设服务模式以设计招标建设模式(传统项目管理模式、DBB模式)为主。

本世纪初叶,我国经济体制改革的不断深入和国民经济的快速发展,带动了工程咨询业的改革和发展,咨询业务范围从单纯的工程勘察设计逐步转变为向工程项目建设的各个阶段提供服务,工程建设服务模式也出现了工程总承包、工程项目管理和代建制等多种模式。

1.2 国内常见工程建设服务模式简述

1.2.1设计招标建设模式(传统项目管理模式、DBB模式)

在该模式下,建设单位自行组建管理团队管理整个工程建设项目全过程,制定项目各项控制目标,并通过设计-招标-建设的自然顺序将各项工作包分别发包给勘察单位、设计单位、监理单位、造价单位、施工承包商等参建单位。

1.2.2项目管理咨询模式(PM模式)

在该模式下,项目管理咨询公司受建设单位的委托,代表建设单位利益,对项目目标实施控制,并向建设单位提供合同管理、信息管理和组织协调等服务。项目管理咨询公司对勘察单位、设计单位、监理单位、造价单位、施工承包商等参建单位进行管理,并对建设目标负责。

1.2.3设计采购施工总承包模式(EPC模式)

在该模式下,设计采购施工总承包公司受建设单位的委托,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。总承包商除组织好自身承担的施工任务外,还要负责协调各分包商的施工活动,起总协调和总监督的作用。

1.3国外常见工程建设管理模式简述

1.3.1设计招标建设模式(DBB模式)

在该模式下,项目的主要参与方是建设单位、设计单位或建筑师/工程师(以下简称A/E)、承包商。A/E负责提供项目的设计和施工文件,承担建设单位委托的管理和协调工作。

1.3.2设计施工总承包模式(DB模式)

在该模式下,建设单位选定唯一的DB承包商负责项目的设计与施工。建设单位引入专业咨询机构代替建设单位研究、拟定拟建项目的基本要求,授权具有足够专业知识和管理能力的人作为建设单位代表,与DB承包商联系。

1.3.3工程项目管理模式(PM模式)

在该模式下,项目管理咨询公司受建设单位的委托,向建设单位提供合同管理、信息管理和组织协调等服务,其既不参与设计、也不参与施工活动,其基本属性是向建设单位提供咨询。

1.3.4项目管理承包模式(PMC模式)

在该模式下,建设单位委托专业工程公司或综合性的咨询公司作为项目管理承包商,代表建设单位对工程项目的实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。在PMC模式中,建设单位一般不直接参与管理,而PMC承包商是建设单位的延伸。

1.3.5施工管理模式(CM模式)

在该模式下,由建设单位、CM经理和设计单位组成联合小组,共同负责组织和管理工程的规划、设计和施工。在完成一部分单项工程设计后,即对该部分进行招标,发包给承包商,不存在总承包商。CM经理负责工程的监督、协调及管理工作。

1.4 国内外常见工程建设服务模式资源投入度比较分析

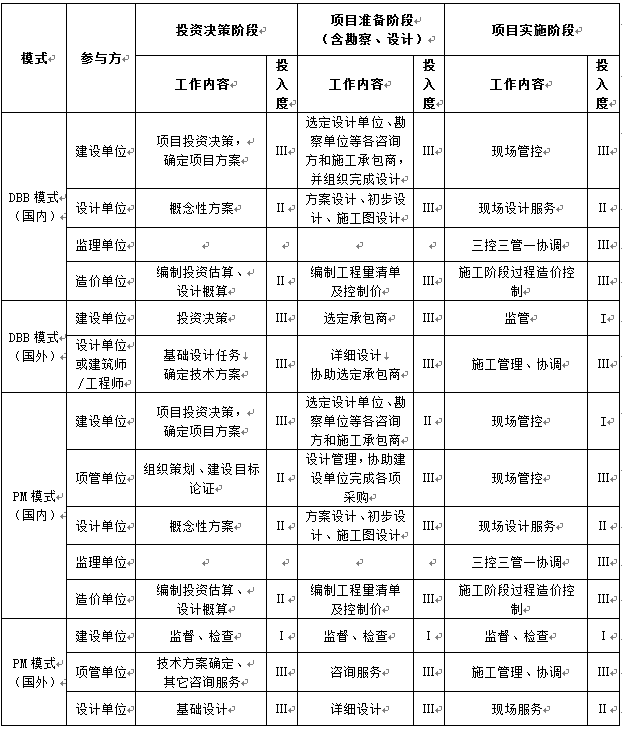

按工程建设周期的各个阶段各方投入的资源程度高(III,主办方)、中(Ⅱ,协办方)、低(I,参与方)对上述国内外同一工程建设管理服务模式(DBB模式、PM模式)资源配置进行分析,可以得到如下表格所示内容:

通过以上对比及参考其他模式,国内外常见的工程建设服务模式资源配置有如下特点:

(1)在组织架构上

国内模式咨询服务参与单位众多且协同弱,勘察、设计、监理、造价以及项目管理单位分别参与到建设咨询服务中,各咨询单位分别与建设单位签订合同开展工作,彼此之间是弱连接关系,咨询立场和角度不尽相同,协同困难。而国外模式项目管理组织结构层次简洁,参与方数量均不多于四方,基本呈现建设单位、设计单位或建筑师/工程师、承包商的三角管理模式。

(2)咨询服务承包商集成化程度

从上述表格中可以发现,国内模式没有一个咨询服务承包商全过程且高投入地参与工程建设服务,即使是2000年后兴起的项目管理模式,项目管理单位往往也只是协助建设单位开展管理,并没有真正承担建设单位的部分责任,所以本质上仍然是建设单位管理的延伸。但在国外,咨询服务承包商的组织形式通常表现为:建筑师/设计单位、专业咨询机构(如PM、PMC模式)、工程师+设计单位。而在组织结构如此简明单一的情况下,大部分服务承包商都承担了项目建设全阶段内的绝大部分咨询服务工作,也可以说咨询服务承包商的服务集成化程度高。

(3)咨询服务承包商资源投入集中

从各方资源投入度来说,各种模式在各阶段均有两个参与方处于III级的高投入度状态,也就是说服务承包商能够通过专业实力积极组织各项资源的集中投入,充分发挥自身的主办作用。同一模式下,国内外相较而言,板块的融合降低了参与方的数量,对内而言减少了协调的难度,对外而言减少了管理的难度。咨询服务承包商内耗的减少,上下级之间管理难度的降低,实际得到的便是咨询服务承包商内部资源投入更高效。

(4)咨询服务商权责明晰

从工作内容来看,建设单位的工作内容从某种意义上来说,也可视作是服务承包商的角色延伸,而在上述很多模式中,建设单位把决策权(譬如选定设计、选定总承包的权力)直接下放给咨询服务商。同时,政府和建设单位通过社会信用体系、政府监管、行业协会监管和咨询服务合同约束咨询服务商履行对应的合同义务。

2 DBB模式、PM模式和全咨模式资源投入度深度分析

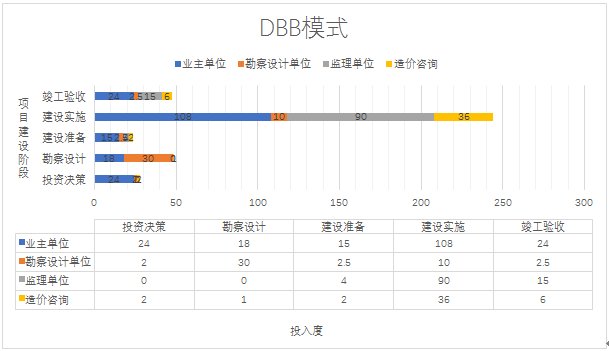

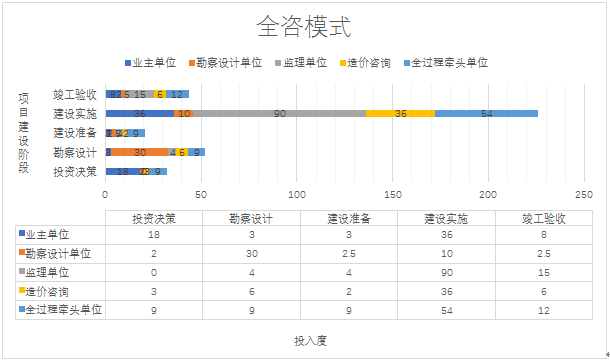

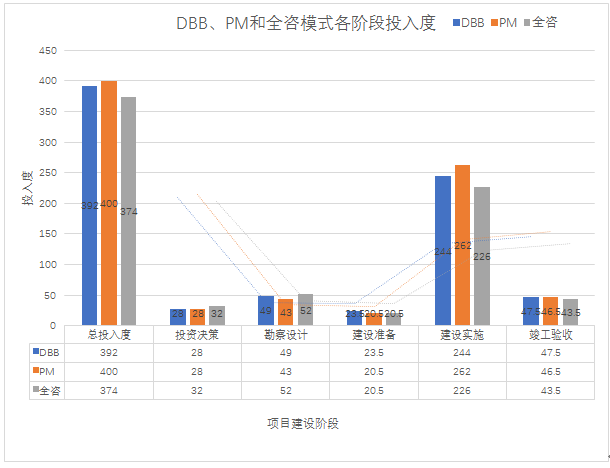

以常规6万平米办公楼的建设为例,根据项目建设相关经验分设计招标建设模式(传统项目管理模式,DBB模式)、工程项目管理模式(PM模式)和全过程工程咨询模式(全咨模式),进行各单位/板块(忽略招标代理)在项目建设各阶段(忽略运营维护)的人员投入度测算(投入度=投入人数*每人投入月数)。

2.1模式总投入度

项管单位的增加使得PM模式相较于DBB模式而言有了更多的总体投入度,而全咨模式通过对板块的整合,在总体投入度上均低于其他两种模式。

2.2各阶段投入度

因为各单位在前期阶段的提前介入,全咨模式在投资决策和勘察设计阶段投入度有了相应的增加,但是因为提前介入所预先解决的问题,使得在建设准备阶段、建设实施阶段和竣工验收阶段投入度又有了明显的减少。

2.3建设单位投入度

建设单位采用委托管理方式时(PM及全咨模式)投入度均为80人月数,而在自主管理方式(DBB模式)中为201人月数。但无论是自主管理、委托管理还是一体化管理,项管单位的引入都是对建设单位资源的优化配置。

2.4项目管理/全过程牵头单位投入度

项管单位作为建设单位的延伸,分担了部分本属于建设单位的职责,降低了建设单位自己组织队伍对工程项目的实施进行管理的难度。而从项管单位到全过程牵头单位,再从PM模式到全咨模式的转变,是从各咨询单位对单一目标的分别控制到全咨单位负责项目整体目标统筹控制的转变,也是从管理其他咨询单位到管理项目内各小组的转变,由单位间的协调转变为单位内小组间的沟通是对其本身投入度的极大优化。

3 对全过程工程咨询资源集约的思考

通过国内外常见的工程建设服务模式的对比及全过程工程咨询与传统模式投入度的对比,我们可以发现,全过程工程咨询模式强调的是由一家单位完成(牵头完成)目前国内各个咨询服务单位的工作内容,与常见国外模式的组织架构扁平化、资源集中、权责明晰等特点不谋而合。由此,我们可以结合国外常见工程建设服务模式的特点,通过资源集约的方式对全过程工程咨询的各项资源进行配置。

3.1资源的组合优化

3.1.1实施方式

3.1.1.1设置扁平化的组织架构

打破传统的板块内部的多层级管理模式和多单位间的矩阵平行管理模式,设置以项目经理为主,专业组长为辅的项目管理架构,以管理幅度的增加来取代管理层级的增加和多矩阵平行管理。

3.1.1.2设置全过程的专业岗位

全面梳理、分析各版块内相同专业的职责,以项目全阶段全节点的职责予以划分岗位。原有板块内岗位的设置,存在着节点性、独立性的特点,而全过程咨询中各岗位的职责设置应当贯穿项目始终,并以专业组的形式进行项目全过程的工作。

3.1.1.3搭建信息共享化的沟通平台

摒弃以往分布式、无序式的资料管理模式,以专业组为单位通过信息化的技术手段搭建统一集中的资料信息收集管理平台,并通过通讯软件构建资料传递及通讯体系,配置专职信息管理工程师对平台进行维护。

3.1.2比较优势

3.1.2.1组织结构的优化

多板块割裂状态犹如多企业间合作,存在着诸多难以解决的问题和矛盾,而全过程工程咨询则是单一企业内部各部门间的关系。更扁平化的项目组织结构使得咨询服务商能最大限度地处理内部关系,促使以往多单位间、多岗位间和多层级间的网状连接,改为短平和直接的线性连接,相较于以往臃肿、凌乱的纵向式组织架构,有了极大的优化。

3.1.2.2信息传递的优化

信息平台的搭建不仅在于及时有效地传递正确的信息,平等的信息分享也降低了各个独立板块沟通衔接的成本,尤其是在板块内容上有交叉时,有效减少了信息漏斗,优化了管理界面。

3.1.2.3系统性风险的减少

相对于以往模式而言,割裂的咨询服务模式下导致的服务内容交叉、责任划分不清、风险相互交织的现象,对工程建设主体责任的落实极为不利。而全过程咨询模式下,系统性风险则大为减少。

3.1.2.4建设单位资源投入的减少

采用承包商单次招标的方式,使得其合同管理成本远低于传统模式下设计、造价、监理等参建单位多次发包的合同成本。从以往一对多到全过程咨询的一对一,全过程咨询单位各专业配置完备的技术团队也大幅度减少了建设单位日常管理工作和人力资源投入。

3.1.2.5有效解决多头管理

多板块的整合使得以往分散式的信息传输渠道合并统一,集中的沟通渠道使得不再令出多门,不仅在建设单位指令的传递上减少了失真,也为施工单位的统一管理打下了良好的基础。

3.2资源的集中投入

从项目投资决策伊始便提供一体化的综合性服务,有别于传统模式下的分阶段引入。不仅节约了建设单位在前期阶段的资源投入,在项目的整体性和全覆盖上也有更多的优势,表现为投资决策阶段和建设准备阶段的耗时减少。

3.2.1实施方式

3.2.1.1前期工作的一次性投入

招标文件提高了对全咨单位的资质要求,优先选择业务板块齐全的全咨单位成为必然,且在招标后要求各板块之间的组织协调投入由各咨询板块的统筹方考虑。

3.2.1.2各咨询板块的全阶段介入

要求全咨单位在投资决策阶段便开始介入,协助建设单位进行项目策划,对项目建设理念、目标和计划进行梳理明确。

3.2.1.3各板块联动的工作方式

根据项目具体要求,合理划分工作包,交叉协同进行各自板块工作,将板块间的沟通转变为专业组间的衔接,以专业组长的形式对专业组进行管理。

3.2.2比较优势

3.2.2.1前期投入的优势

单次招标的优势,可使其合同管理的投入成本大大低于传统模式下设计、造价、监理等参建单位多次发包的合同成本,实现“1+1<2”的效益。同时,全咨模式不同于传统模式冗长繁多的招标次数和期限,有利于缩短建设周期,并可有效优化项目组织和简化合同关系,克服设计、造价、招标、监理等相关单位责任分离、相互脱节的矛盾,缩短项目建设周期。

3.2.2.2强化科学决策

在项目投资决策阶段,协助建设单位梳理建设理念及项目流程。全咨单位的介入有利于对项目建设各项目标进行可行性分析,提出其在建设过程中的落地措施,同时能确立主要目标和次要目标,有利于寻求目标之间的平衡点,减少后期因决策不当所产生的设计变更、索赔等成本。

3.2.2.3板块联动的优势

在传统模式下,各咨询单位需要分别招标,开展工作时各家单位之间工作衔接往往需要按单位进行流水作业,很难做到紧密配合。而各板块全程联动,能够使全咨单位在为建设单位提供某一板块的管理服务时,综合考虑其它板块关联因素,让管理结果更全面、科学。各专业各版块的无缝对接,使工作任务的划分和衔接的精细化变为可能(譬如分专业的初步设计完成后即同步开始专业清单编制)。

3.2.2.4更优的目标实现机制

由于咨询服务商服务覆盖全过程,整合了各阶段的工作服务内容,更有利于实现全过程投资控制。通过限额设计、优化设计和精细化管理等措施降低“三超”风险,提高投资收益,确保项目的投资目标。

3.3资源的质量提高

对于各板块团队的要求更高,有别于传统模式下的1+1=2。各专业过程的衔接和互补,可提前规避和弥补原有单一服务模式下可能出现的管理疏漏和缺陷,咨询服务商既注重项目的微观质量,更重视建设品质、使用功能等宏观质量。全过程咨询模式还可以充分发挥咨询服务商的主动性、积极性和创造性,促进新技术、新工艺、新方法的应用。

3.3.1实施方式

3.3.1.1配置更高水平的工程师

要求全咨单位在项目团队的组建中配备更高水平的复合型人才,全咨总负责人需具备一专多能的能力,专业组长则需在具备设计或造价等专业能力的基础上,同时具备施工现场管控的经验。

3.3.1.2设计及管理的全面衔接

要求设计人员在设计各阶段都应与各板块专业管理人员进行成果沟通,确保设计的落地及避免后期可能出现的问题。

3.3.2比较优势

3.3.2.1专业人才的优势

传统模式由各个业务板块分别组建业务团队,强调各方职责分工、工作界面,并由其中一方统筹协调工作。全咨模式除要求各业务板块具有专业团队人员外,团队核心人员往往还必须具备较高的综合素质和协调统筹能力,并要求全咨总负责人和核心业务团队负责人(如设计、造价、现场)具备一专多能的能力,能够更好地发挥全过程优势,提升管理质量。

3.3.2.2风险的管理优势

工程建设进度的影响因素,一是相关单位,二是设计变更,三是资金物资。而全过程咨询其本身整体性的管理对于以上三类风险的控制提高到了更高的水平,保证了建设进度的有效推进。

3.3.2.3促进设计施工协调优化

设计全阶段的参与并与项目管理人员的配合,促使在设计阶段便能提前发现问题,提前优化设计,有效降低了后期施工过程中存在的变更、反复乃至于暂时停工等问题,保证施工的有效推进。

3.4资源的要素增加

全过程工程咨询不仅是对传统模式各版块的一个简单整合,而是在基于对项目建设有利的原则下,适当增添对项目建设极为有利的新要素,更能做到资源的集约,为建设单位带来更多的附加服务。

3.4.1实施方式

3.4.1.1融入BIM技术

通过BIM技术进行信息化管理,搭建BIM协同与管理平台,制定基于BIM的全过程咨询服务实施文件。在方案设计、初步设计、施工图设计阶段利用BIM设计、分析工具,完成全阶段、全专业的协同设计,利用BIM设计模型辅助实现技术交底和现场技术服务。

3.4.1.2装配式建筑

统筹建筑结构、机电设备、部品部件、装配施工、装饰装修,推行装配式建筑一体化集成设计。推广通用化、模数化、标准化设计方式,积极应用建筑信息模型技术。

3.4.2比较优势

3.4.2.1BIM技术

从管理上说,BIM模型实现了各参与方的协同管理,降低了沟通难度,实现人员可控。从信息上说,所有工程信息都加载在BIM模型上,降低了信息的丢失,实现数据可控。BIM可以实现对项目管理的全方位控制。

3.4.2.2装配式建筑

装配式建筑有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平,有利于促进建筑业与信息化、工业化深度融合。

4 结语

相较于国内相同模式,国外板块间的融合及资源的投入度都高于国内,而这不仅是行业发展的趋势,也是国内需要努力的方向。全过程咨询的推进不仅是为了国内建筑行业的健康可持续性发展,也是为了与国际接轨,符合行业发展的潮流。而布局全咨、深耕全咨,不断提升全咨管理模式下的集约度,获得企业的核心竞争力,从而赢得企业的长久稳定发展,当是每一位企业管理者需要深思的问题。

参考文献:

[1] 陆歆弘.国内外工程建设管理模式的比较分析及建议[D].西安建筑科技大学,2000

[2] 雷海红.国内外工程项目管理模式对比分析研究[D].南昌大学,2007

[3] 熊忠武.国际工程项目管理模式的比较分析[J].科协论坛,2007(6):50-51

[4] 李学武.国内外工程咨询比较[J].山西建筑,2002,28(5):113-114

[5] 邓晓梅,王圣龙,马长捷.DBB模式下建筑师负责制与我国工程监理制的效果比较[J].建筑经济,2017,38(8):5-11

[6] 闫天华.建筑工程“监理”合同地位和职权的国内外比较研究[D].清华大学,2012

[7] 关欣,王强.建筑师负责制与建筑师的角色[J].建筑设计管理,2010,27(9):10-13

[8] 丁凤芹.关于推进建筑师负责制的一些思考[J].中国房地产业,2016(11)